万元种植牙的背后 进口垄断、速成培训与行业隐忧

近年来,随着口腔健康意识的提升,“种植牙”逐渐成为牙科市场的热门消费项目。动辄上万元的费用、进口品牌的技术垄断,以及行业内“三四天速成培训”的乱象,引发了社会对种植牙行业规范与患者权益的广泛关注。

一、进口产品垄断:价格高企的根源

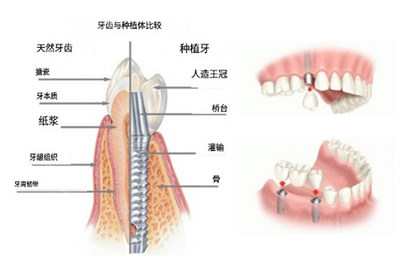

目前,国内种植牙市场长期被欧美及韩国的进口品牌主导,如瑞士Straumann、瑞典Nobel Biocare等占据了大部分市场份额。这些品牌凭借数十年技术积累和专利保护,在材料、设计及配套工具上形成壁垒,导致单颗种植体成本可达数千元。医疗机构在采购时缺乏议价能力,加之手术费、修复冠等附加费用,最终造成了患者负担的“万元牙”。尽管近年来国产品牌逐步崛起,但在医生习惯、临床数据积累等方面仍面临挑战。

二、速成培训乱象:专业与风险的博弈

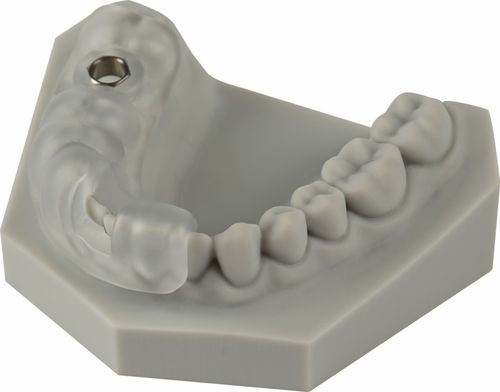

种植牙是一项复杂的外科手术,对医生的解剖学知识、外科技术和修复经验要求极高。部分机构推出“三四天种植牙培训课程”,宣称“零基础入门”,吸引大量牙医参与。这类培训往往仅教授基础操作流程,忽视并发症处理、长期维护等关键环节,可能导致医生在临床中依赖“模板化”方案,无法应对个体差异。更值得警惕的是,缺乏系统训练的医生可能增加手术风险,如神经损伤、感染或种植体失败,最终损害患者健康。

三、牙医角色:技术、伦理与行业责任

在种植牙产业链中,牙医既是技术执行者,也是患者信任的依托。面对高利润的种植牙市场,部分医生可能受经济利益驱动,过度推荐种植方案,或选择未充分验证的廉价种植体。责任心强的牙医会坚持“以患者为中心”,优先评估牙槽骨条件、全身健康状况,并提供长期随访。行业亟需加强继续教育与监管,推动种植牙技术标准化,同时鼓励医生参与学术交流,提升整体专业水平。

四、未来展望:打破垄断与规范市场

要破解“万元种植牙”困局,需多管齐下:一方面,政策层面可通过集采降低进口植体价格,扶持国产技术研发;另一方面,行业组织应建立培训认证体系,杜绝“速成医生”,并强化医疗机构资质审核。对消费者而言,选择种植牙时需理性对比机构资质、医生经验及产品来源,警惕低价陷阱。唯有通过技术普惠、监管完善与医患共识,才能让种植牙回归医疗本质,成为真正可及的健康选择。

如若转载,请注明出处:http://www.genosj.com/product/201.html

更新时间:2025-10-29 21:53:47